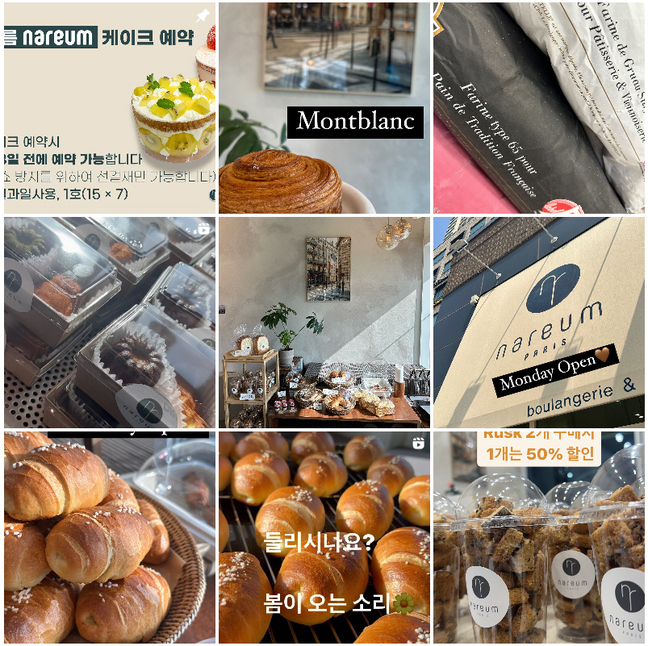

#샵스타그램 - 청주 복대동 베이커리 '나름'

#크루아상 #소금빵 #까눌레 #뺑오쇼콜라 #달콤통페스츄리 #불란서앙모찌

2024.03.05 11:25:26

"물론입니다. 드셔보시면 첫입에 바로 아실 수 있습니다."라고 힘주어 말하는 나 대표의 확답에 안심한 손님은 곧 다른 빵에도 관심을 둔다.

제대로 배울 수 있는 학원을 찾아 서울로 올라갔다. 20대 초중반의 경력자들이 가득한 곳에서 빵을 배웠다. 제빵 학원을 나와 서울 곳곳의 개인 빵집에서 경력은 쌓은 것은 만족할만한 선택이었다. 하나부터 열까지 혼자서 해결하는 시스템을 가까이 익힌 덕이다.

요즘 어느 가게에나 있다는 소금빵도 나름의 매력으로 다르게 표현했다. 담백하고 쫄깃한 질감으로 부드러운 바게트가 연상되는 크랙소금빵이다. 결대로 찢어 간간이 씹히는 소금과 함께 빵 맛을 음미하다 보면 어느새 사라진다.

하드 계열보다는 부드러운 빵들을 좋아하는 나 대표의 취향이 나름에서 드러난다. 처음에는 준비하지 않았던 빵이지만 단골의 요청으로 메뉴에 오른 빵도 있다. 단팥빵과 식빵은 꼭 있어야 한다는 열렬한 제안에 나름의 메뉴가 생겼다. 부드러운 우유 식빵은 식구가 적어 꼭 몇 장이 남는다는 의견을 반영해 절반의 구성으로도 판매한다. 알알이 달콤한 밤이 씹히는 밤식빵도 예정에 없던 메뉴지만 인기다. 심심한 단팥빵 대신 크림치즈와 팥앙금을 함께 채운 불란서앙모찌도 익숙하지만 새로운 맛이다.

ⓒ나름 베이커리 인스타그램

감성으로 채워진 작은 가게에서 나창용 대표가 쌓아올리는 나름대로의 빵들이 나름의 입지를 다진다.

/김희란 기자 ngel_ran@naver.com

<저작권자 충북일보 무단전재 및 재배포금지>

-

1

'충북 어쩌다 못난이 김장 담그기 키트' 전국 진출

-

2

SK하이닉스, 세계 최고층 321단 낸드 양산 돌입

-

3

텅 빈 회의장 …국힘 지방의원들 '빈축'

-

4

스마트제조 고급인력양성사업 성과 공유 세미나 열려

-

5

지방대학 '인구절벽' 대처법…유학생·만학도 유치 경쟁

-

6

단양 한국호텔관광고, 직업 계고 학점제 '전국 최우수학교' 선정

-

7

충주시 곳곳에서 이어지는 '겨울 나눔' 릴레이

-

8

청주시 시내버스 요금 인상 조치 홍보 상황 점검

-

9

한동훈 대표 "변화와 쇄신 해내야"…충청인 마음 얻을 것

-

10

이동우의 그림이야기 - 미술가의 작업실