여우 피하려다 '호남 호랑이' 만난 충북

세종역 신설, 평택~오송 복복선화 새 변수

호남권, 예타에 단거리노선 포함 요구할듯

일부선 간이역 주고 분기역 사수논리 주장

2018.10.25 21:11:16

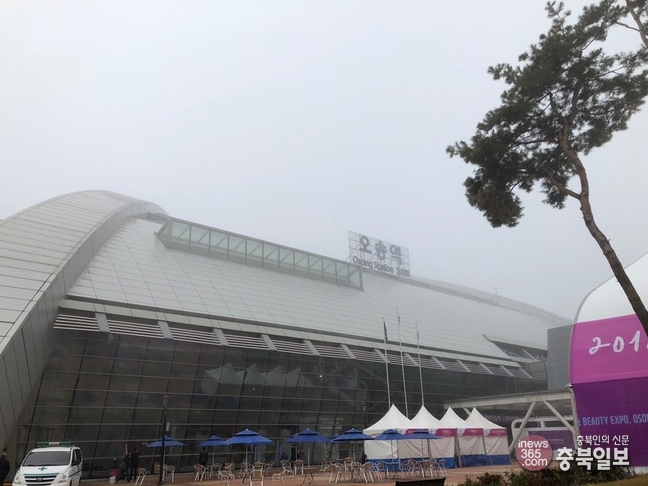

이틀 연속이다. 24~25일 오전 전국 유일의 KTX·SRT 오송역이 안갯속에 파묻혔다. 최근 호남권 정치인들의 천안분기역 발언에 도민들은 혼란스럽다. 어려운 상황일수록 새 변수까지 대비해야 한다. 출근길 오송역을 향해 걷는 발걸음이 무겁다. 마음은 더 속상하다.

ⓒ안순자기자세종역 논란은 지난 8일 이해찬 더불어민주당 대표를 비롯한 지도부가 참석한 가운데 열린 충북 예산정책협의회의에서 시작됐다.

당시 이 대표는 "충북만 반대하고 다른 지역은 다 찬성한다"며 "아직 예비타당성 조사 신청도 안 했다. 안 하면 됐지 신설 백지화를 하라고 하면 세종시 사람들은 뭐라고 생각하냐"고 말했다.

그러면서 "그(세종역) 역사를 이용하는 것은 아침시간에 불과 1천여 명에 불과하고 평소에는 이용할 필요가 없다"며 "예타 결과가 좋으면 신설 해야지 어떻게 안 하냐. 예타는 한 번하고 끝나는 게 아니라 시간과 상황이 바뀌면 또 할 수 있는 것"이라고 밝혔다.

이어 지난 17일 무소속 이용호(전북 남원·임실·순창) 의원은 국회 본회의 5분 발언을 통해 "호남 입장에서는 잘못된 기존 노선을 복복선화하는 것보다 '천안·아산∼세종∼공주∼익산'으로 이어지는 단거리 노선을 개설하는 것이 타당하다"며 "정부 관계자의 말을 빌리면 복복선화나 호남 KTX 단거리 노선 신설이나 비용도 거의 같다"고 했다.

또 지난 22일 바른미래당 주승용(전남 여수을) 의원은 충북도에서 국정감사에서 "언젠가는 세종역이 들어서야 한다면 하루라도 빨리 들어서야 한다"며 충북 안방에서 직격탄을 날렸다.

이틀 뒤(24일) 민주평화당 정동영(전북 전주병) 의원은 "평택~천안·아산~세종~공주로 이어지는 호남 KTX 단거리 노선 신설이 평택~오송 복복선화보다 더 효율적이다"고 주장했다.

앞서, 기획재정부는 지난해 9월부터 KDI(한국개발연구원)을 통해 수서발 SRT와 서울역발 KTX가 만나는 경기도 평택~충북 오송 간 복복선화 사업을 위한 예비타당성 조사를 진행하고 있다. 총 사업비 3조1천억 원이 소요되는 대규모 국책 프로젝트다.

대책 국책사업 예타 결과는 길게는 3~4년, 짧아도 2년 정도 소요된다. 평택~오송 복복선화 사업은 검토할 부분이 많아 적어도 4년 이상 소요될 것으로 전망된다.

하지만, 평택~오송 복복선화는 선로용량 대비 약간 초과되는 수준으로 3조 원이 넘는 사업비 대비 경제성(B/C)이 낮게 나올 가능성이 높은 상황이다.

이럴 경우 KTX·SRT 단거리 노선을 공론화하고 나선 호남권 일부 정치인들이 현재 진행되고 있는 예타 범위에 기존 오송분기역 대신 천안분기역 포함을 요구할 가능성이 높아 보인다.

결국 충북은 세종역 설치 저지를 위한 4년 정도의 시간을 벌 수 있지만, 장기적으로 볼 때 오송분기역 자체를 충남권에 빼앗기는 상황도 대비해야 한다.

일부 호남권 정치인들이 주장하는 단거리 노선은 아예 충북을 거치지 않고 세종~공주로 우회하게 된다. 이는 오송분기역 자체를 부정하고 세종역 설치를 기본 전제로 하는 구상이다.

즉, KTX·SRT 정차횟수 감소 등으로 오송분기역 위상이 다소 손상되는 세종역(간이역) 설치에 비해 천안분기점으로 시작으로 하는 호남선 단거리 노선은 충북지역에 '핵폭탄 급'인 셈이다.

익명의 요구한 한 고위공무원은 25일 통화에서 "이미 국토부는 현 상황에서 추진하지 않기로 결론을 낸 사안이고, 문재인 대통령도 광역지자체 간 합의가 전제되지 않으면 추진하지 않겠다고 공언한 사례를 믿고 현 상황을 보다 디테일하게 파악해야 한다"며 "이 과정에서 출·퇴근용 세종역 신설과 분기역 변경 모두를 놓고 충북의 실익이 무엇인지도 적극적으로 따져본 뒤 충북의 논리를 확정해야 한다"고 지적했다.

/ 안순자·최범규기자

<저작권자 충북일보 무단전재 및 재배포금지>

- CTX 청주도심 통과·세종역 신설 '빅딜' 발언…충북도 "사실 아냐" 2024-07-03

- 정진석 "KTX 세종역, 완행철도면 가능…실현 안 될 일" 2024-03-10

- 이범석 청주시장 "청주오송역 개명과 세종역 신설은 무관" 2024-01-29

- 또다시 불거지는 세종역 신설 논란 2023-12-14

- <속보>KTX 세종역 경제적 타당성 확보 본격 추진 2023-12-14

- 최민호 세종시장-김영환 충북지사 '충북밉상' 발언 갈등 수습 국면 2023-01-12

- 재점화된 KTX세종역 신설 논란 격화 2023-01-10

-

1

충북대·한국교통대 교원 인사 특례 적용

-

2

충북 휘발윳값 11주 연속 하락세

-

3

이상 기후 때문에 도민 건강·농가 '빨간불'

-

4

민주 대선 경선 불공정 시비 갈수록 커져

-

5

오송 '글로벌 바이오 클러스터' 도약 날개 달다…제3생명과학 국가산단 조성 본격화

-

6

"충북 의원들 지지 후보는"…민주당 이재명 '대세'·국민의힘 '제각각'

-

7

단양문화원, 원장 선출 방식 변경 필요 지적

-

8

'미국 관세정책 대응' 청주시, 기업지원책 가동

-

9

민주당 대선 후보들 충청 발전 제시…충북시민단체 "대선 공약화해야"

-

10

이재명 후보, 민주당 순회 경선서 충청권 압승…득표율 88.15%