조혁연 대기자

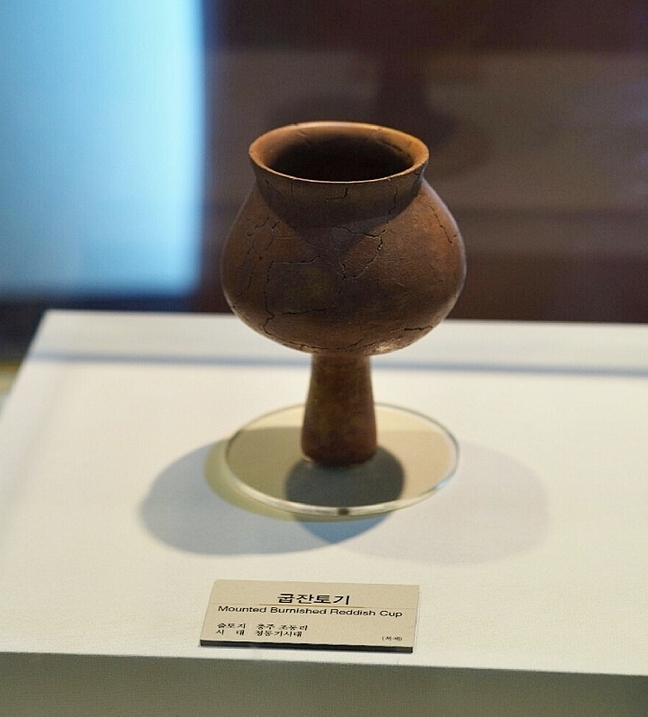

조동리 붉은간토기는 높은 굽이 달린 형태를 나타내고 있다. 따라서 생활용기보다는 제사 등 의례용으로 사용됐을 가능성이 높다. 이 토기는 그 희소성으로 인해 그동안 국립중앙박물관 선사·고대관에 전시돼 왔다.

붉은간토기는 말 그대로 표면이 붉은 색을 띠고, 그리고 겉면을 갈았기 때문에 광택이 나고 있다. 한반도 선사인들은 마지막(4번째) 빙하기가 물러가면서 기온이 상승하자 정착생활을 하기 시작했다. 신석기시대가 도래한 것이다.

그 과정에서 불을 인공적으로 이용한, 인류 최초의 작품인 토기가 출현하였다. 축적된 고고학적 발굴 성과에 의하면 한반도 신석기시대 토기는 덧무늬토기-빗살무늬토기-붉은간토기 순으로 출현하였다.

융기문토기(隆起文土器)로도 불리는 덧무늬토기는 명칭 그대로 토기 표면에 지그재그, 또는 W자 등 다양한 문양이 새겨져 있다. 그 문양은 요철(凹凸)의 질감도 보여준다.

가장 오래된 덧무늬토기는 제주도 고산리에서 출토됐고, 제작 시기는 신석기 이른 시기인 기원전 8천년까지 올라가고 있다.

빗살무늬토기는 겉면에 빗살무늬가 새겨진 토기로, 한반도 전역에서 고루 출토되고 있다. 한때 즐문(櫛文) 토기로도 불렸던 빗살무늬토기는 대형과 소형으로 구분된다. 이 가운데 대형은 저장용, 소형은 조리용의 기능을 지녔을 것으로 추론돼 왔다.

그리고 토기 겉면에 새겨진 기하학적인 빗살문은 선의 간격이 일정한 것으로 봐, 아마도 물고기뼈로 새겼을 것으로 여겨져 왔다. 빗살무늬토기는 시베리아-극동-한반도-일본열도 등에 널리 분포하고 있다. 따라서 한반도 빗살무늬토기는 시베리아의 영향을 받은 것으로 여겨지고 있다.

1996년 충주시 동량면에서 출토된 붉은간토기.

이상에서 보듯 붉은간토기는 덧무늬나 빗살무늬토기에 비해 제작 공법이 보다 복잡하고 광택이 난다는 차이점이 있다. 학계에서는 그 같은 이유를 '자기 뽐내기'내지 위세(威勢), 즉 인간 권력의식이 발동하기 시작한 것으로 보고 있다.

한반도 구석기 사람들은 떼지어 몰려 다니며 수렵생활을 했고, 신석기인들은 혈연공동체 생활을 했다. 신석기인들은 모계사회로, 그 이유는 아버지를 알 수 없는 난혼(亂婚) 때문이었다. 이런 신석기시대에는 사유재산이나 계급의식이 뚜렷하지 않았다.

청동기시대는 여성에 대한 남자들의 정절 강요, 즉 씨를 확인하고 싶어나는 욕구 때문에 부계사회로 전환됐다. 이런 청동기시대에는 생산력의 차이로 사유재산과 계급의식 발생했고, 이로 인해 지배와 피지배 계층으로 분화됐다. 학계는 신석기 말기의 붉은간토기에 막 움트기 시작한 인간 권력의식이 처음 반영된 것으로 보고 있다.

'광택나는 토기'를 소유했다는 것은 위세, 즉 자기를 뽐내는 대신 타인을 복종시키려는 심리로 볼 수 있다. 붉은간토기에는 그런 권력에 대한 음습한 의지가 담겨져 있다.

/ 충북대학교 사학과 초빙교수

<저작권자 충북일보 무단전재 및 재배포금지>