조혁연대기자

조선시대에는 이같은 모습을 견아상입지(犬牙相入地)라고 불렀다. 개의 이빨처럼 들락거림이 심하다는 뜻이다. 개가 성질이 올라 '으르렁!' 거릴 때면 W자 모습을 볼 수 있다. 역사문헌으로만 보면 우리 선조들의 백두대간 의식은 최소한 고려 초기까지 거슬러 올라간다.

전통시대 우리나라의 군주들은 하늘 살피기, 즉 천문(天文)을 관찰하는 것을 매우 중요시하였다. 하늘의 의지를 파악하여 이를 바탕으로 선정을 베풀어야 한다는 강박관념을 지니고 있었다.

이를 담당하던 천문관서를 고려시대에는 사천대(司天臺), 조선시대에는 서운관(書雲觀)이라고 불렀다. 고려 공민왕대의 사천대 관원으로 우필흥(于必興)이 있다. 그가 공민왕에게 올린 상소 내용이 <고려사>와 <고려사절요>에 동시에 수록돼 있다.

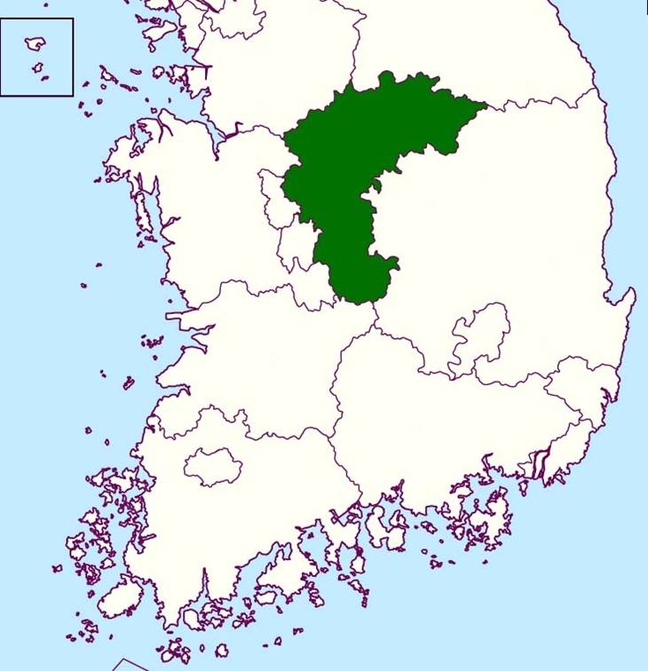

충북의 지도 모습.

우필홍은 <옥룡기>라는 책내용을 인용해 자신의 견해를 임금에게 밝혔다. <옥룡기>는 고려시대 유행했던 지리도참서로, 저자는 풍수사상 대가인 도선(道詵) 대사이다. 그의 생몰 연대는 통일신라 말기인 827(흥덕왕 2)∼898년(효공왕 2)이다.

이상에서 보듯 우리 선조들의 백두대간 개념은 최소한 통일신라 말기에는 형성돼 있었다. <옥룡기>가 당시 지식인들 사이에 필독서가 됐는지 3백여년 뒤인 고려말기의 우필흥도 이를 인용했다.

도선은 <옥룡기>에서 우리나라의 지세를 '수(水)를 뿌리로 하고 목(木)을 줄기로 하는 땅'이라는 오행의 시각으로 분석하였다. 이는 한반도 모양을 바다에 뿌리를 박고 있고, 그러면서 나무처럼 서있는 모습으로 파악한 것이다.

주역 개념의 핵심인 오행은 색깔로도 대응된다. 각각 목(木)-청(靑), 수(水)-흑(黑), 금(金)-백(白), 토(土)-황(黃), 화(火)-적(赤) 등으로 일대일 대응한다. 인용문 가운데 '흑(黑)을 부모(父母)로 삼고 청(靑)을 몸으로 삼는다'는 표현은 여기서 비롯된 것으로 부모는 물(水), 몸은 목(木)에 해당한다.

문헌이 아니더라고 통일신라시대 이미 백두대간을 충분히 인식하고 있었음은 이른바 5소경 배치에서도 그대로 드러난다. 통일신라는 그전에 배치한 중원경(충주) 외에 나머지 3소경을 각각 지금의 원주(북원경), 청주(서원경), 남원(남원경) 등에 배치했다.

이들 4소경을 지리적인 시각으로 바라보면 백두대간 바로 서쪽 외곽에 위치했고, 수도 경주에서 바라보면 부채살 모습으로 뻗어나갔다. 이처럼 통일신라 조정은 백두대간의 전략적 중요성을 충분히 인식하고 있었다.

/ 충북대학교 사학과 초빙교수

<저작권자 충북일보 무단전재 및 재배포금지>