조혁연 대기자

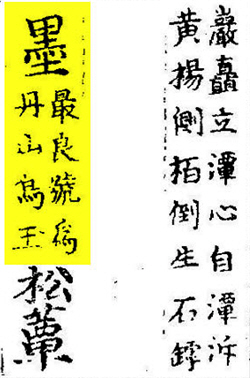

'단산오옥'은 '단산'과 '오옥'의 합성어다. 단산(丹山)은 단양의 옛 이름으로, 1018년(고려 현종 9)부터 단양군(丹陽郡)으로 승격되는 1318년(고려 충숙왕 5)까지 사용되었다. 그리고 오옥(烏玉)은 먹의 별칭인 오옥결(烏玉O)의 약칭이다. 따라서 단산오옥은 '단양 먹(丹陽 墨)'이라는 뜻임을 알 수 있다.

발견 당시 이 먹은 무덤 주인의 머리맡 부근 철제가위 위에 반으로 조각난 채 놓여 있었고, 단산오(丹山烏) 아래 일(一)자만 보였다. 그럼에도 '一'을 '玉'자로 추정한 것은 《세종실록》 지리지와 《신증동국여지승람》(1530)의 내용과 관련이 있다.

'신증동국여지승람'에 '단양먹은 품질이 최고이고 단산오옥으로 불린다'고 기록돼 있다.

고려시대 단양에서 최고 품질의 먹이 만들어진 역사적 배경은 분명치 않다. 다만 자연환경에서 비롯되었을 가능성이 높다. 먹을 만드는데 있어 가장 중요한 것은 원료인 그을음을 얻는 과정이다.

한자 '묵(墨)'도 그을음을 표현한 것과 관련이 깊다. 墨은 土와 黑이 합하여진 문자로, 이중 黑자는 굴뚝 안에 달라붙은 그을음을 상형한 것이다.

전통시대에는 먹의 그을음은 3가지 방법으로 얻었다. 가장 대중화된 것은 소나무의 가지·줄기·뿌리 등을 태워 그을음을 얻는 방법으로, 이렇게 만들어진 먹은 송연묵(松煙墨)이라고 불렀다. 송연묵은 오래 되면 푸른 기가 돌기 때문에 달리 청묵(靑墨)으로 호칭했다.

또 하나는 오동나무 씨앗기름(梧油), 삼씨기름(麻油), 채소씨앗기름(菜油) 등을 태워 얻은 그을음으로 만든 먹으로 유연묵(油煙墨)이라고 불렀다. 이밖에 옻을 태워 얻는 것은 칠연묵(漆煙墨)이라고 불렀다.

양질의 송연묵을 만들려면 좋은 소나무를 채취하여야 한다. 단양은 백두대간 본령에 속하는 곳으로, 지금도 골짜기 곳곳에 좋은 품질의 소나무가 식생하고 있다. 특히 속이 노랗게 변한 단양 황장목(黃腸木)은 임금의 관(棺)이나 궁궐을 짓는데 사용되었다. 그런 의미에서 단양 대강면의 '황정산'과 황장목은 친연성이 강한 언어로 볼 수 있다.

지난 1988년 원삼국(초기 철기) 시대의 경남 창원 다호리 고분군(사적 제 327호)에서 붓(筆)이 발견되었다. 현존하는 가장 오래 된 붓으로, 붓의 존재는 곧바로 먹의 존재도 의미하고 있다.

고대 우리나라의 먹 문화는 일본으로도 전파되었다. 일본서기 스이코천황(推古天皇·제33대) 조에는 '18년(610) 봄 3월 고려왕이 승려 담징(曇徵)과 법정(法定)을 바쳤다. 담징은 5경을 알고 또한 채색 및 종이와 먹을 만들 수 있었으며, 아울러 연자방아를 만들었다. 대개 연자방아를 만드는 일은 이 때에 시작된 듯하다.'라는 기록이 보인다. 인용문의 '고려왕'은 고구려 영양왕을 의미한다.

<저작권자 충북일보 무단전재 및 재배포금지>