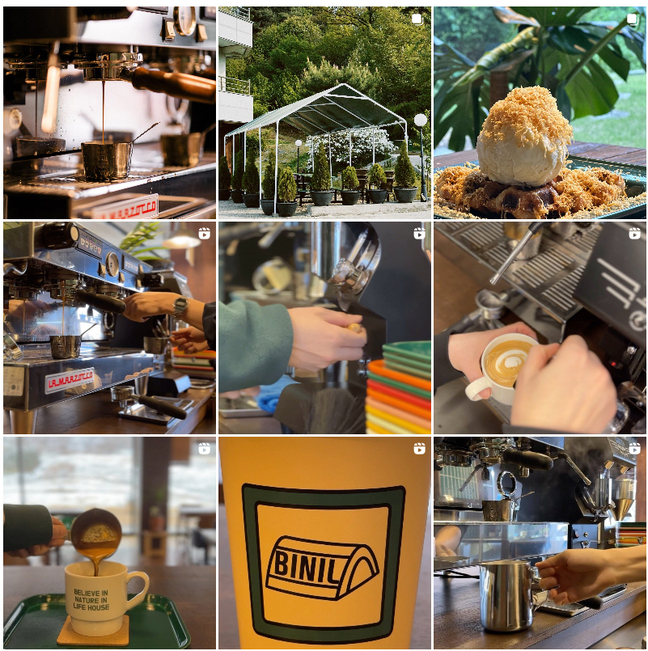

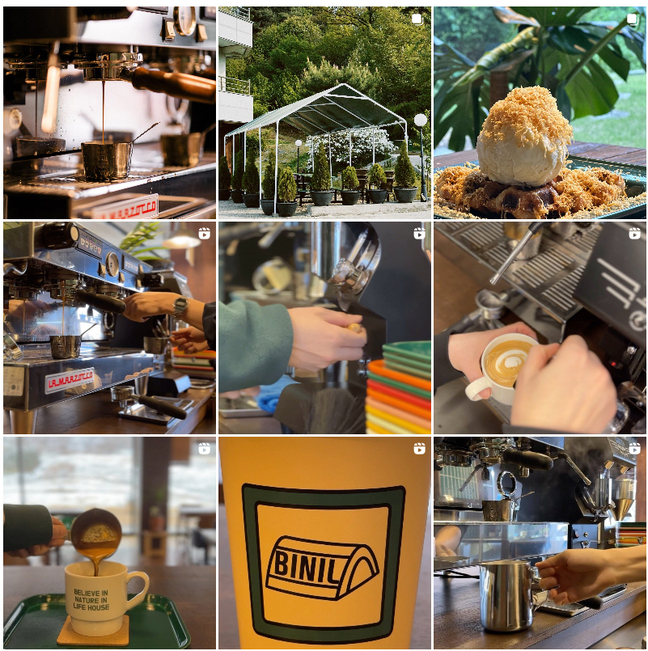

[충북일보] 계절을 잠시 잊는다. 건물 주변으로는 채 녹지 못한 눈이 곳곳에 남았지만 비닐하우스 안으로 들어서면 화분마다 천장까지 닿을 듯한 넓은 잎이 뻗어있다. 짙은 나무색의 인테리어와 여러 개의 식물이 처음부터 하나였던 것처럼 조화를 이룬다. 카페 이름이 비닐하우스일 뿐, 진짜 비닐하우스는 아닌데도 단열이 잘 되는 실내가 온실처럼 식물들을 감싸고 있다.

충북경찰청 후문 쪽으로 들어서면 발견할 수 있는 비닐하우스 카페는 대형카페나 비닐하우스 형태의 카페를 상상하고 오는 손님들이 많다. 외곽에 있으니 으레 대형카페일 것으로 생각하기도 하고 이름이 비닐하우스이다 보니 그런 모습을 그리게 되는 것이다.

청주 비닐하우스 카페 이용주 대표

이용주 대표의 비닐하우스는 이전에 시도했던 사업체의 이름이다. 친구들과 함께 지역 농산물관련 온라인 플랫폼을 구상하던 중 나온 이름이었다. 라이브커머스의 등장과 납품 단가 조율 등의 벽에 부딪혀 해당 기획안을 내려놓았지만 비닐하우스는 자신의 브랜드로 가져오고 싶어 그대로 활용했다. 'BINIL(Believe In Nature In Life) HOUSE' 처럼 한 글자 한 글자에 의미를 담은 브랜드여서다. 카페를 운영하면서 그 안에서 또 다른 사업을 병행하려는 의지도 함께다.

ⓒ비닐하우스 인스타그램

테이블 간격을 넓게 활용해 20~30명 정도의 인원이 동시에 이용할 수 있는 비닐하우스 카페는 처음에는 식물이 없이 음악으로 채워진 공간이었다. 공간을 가득 채우기 위해 신경 쓴 스피커에서 신중하게 고른 플레이리스트가 흘러나온다. 식물이 공간 일부로 자리 잡은 것은 2년 차부터다. 개업 선물 등으로 받은 식물에 정성을 쏟다 보면 어느새 한 뼘씩 자라있는 것이 신기했다. 어쩌다 생을 다하는 식물은 그 원인이 무엇인지도 궁금해졌다. 코로나 등으로 여유가 생긴 시점에 매주 서울까지 오가며 식물디자인을 배웠다. 식물마다 다른 특성을 이해하니 미처 자라지 못했던 화분에 대한 이유도 찾을 수 있었다. 화분 안에서만 자라는 것이 아니라 돌과 그릇, 주변의 분위기에 맞춰 다양하게 활용할 수 있는 식물의 새로운 가치도 깨닫게 됐다.

여러 식물을 가까이하며 마음을 빼앗긴 것이 아프리카 식물이다. 그저 흙에서 나뭇가지가 하나 삐죽 나온 것 같기도 하고 열매가 덩그러니 놓인 것 같은 모양도 있다. 흔히 볼 수 없는 모양은 보는 것만으로도 마음을 채우는 재미가 있었다. 하나둘씩 가져다 놓기 시작한 것이 지금은 수십 종에 이른다. 아프리카 식물을 보려고 일부러 비닐하우스를 찾아오는 손님이 늘었을 만큼 특색있는 비닐하우스의 상징이 됐다.

카페를 시작하기 위해 공부한 것들도 매장에 착실히 반영했다. 대중적으로 맛있는 커피를 위해 여러 번의 테스트를 거쳐 선택한 원두는 매일 마셔도 마시고 싶은 커피 맛을 각인시켰다. 할 수 있는 한 가장 좋은 기기를 들인 것도 커피 맛을 위해서다. 최상급을 고르다 보니 아프리카 식물과 같은 곳에서 온 바닐라빈을 이용한 바닐라빈라떼도 단골들이 자주 찾는 메뉴 중 하나다. 우유가 어려운 이들을 위해 락토프리 우유를 사용하는 것도 작은 배려다.

식물들을 관리하다 보니 손이 부족해 디저트 메뉴는 제대로 된 하나만 챙겼다. 잘 구운 브리도 크루아상 위에 하겐다즈 바닐라와 시노베 브라운치즈를 듬뿍 올린 크로플은 한 입 맛보고 한 그릇 더 주문하는 사람들이 있을 만큼 만족스러운 디저트다.

자연이 내다보이는 전면 유리 옆자리는 공간을 오래 즐기고 싶은 이들이 차지한다. 햇살이 좋은 날은 빛과 그림자가 하나의 인테리어가 되고 비 오는 날은 창문을 두드리는 빗소리가 음악과 어우러진다.

손가락보다 작은 아프리카 식물부터 키보다 훨씬 큰 관엽식물까지 제각기 존재감을 뽐내는 비닐하우스 안이 싱그럽다. 문을 열기 전부터 차분하지만 분주하게 움직이는 '식집사'('식물'과 '집사'를 합친 말로 식물에 애정을 가지고 키우는 사람)의 부지런함이 만들어낸 생생한 볼거리다.

/김희란 기자 ngel_ran@naver.com

동영상

동영상